此物拍得颇费周章,初拍被超,阴差阳错,误了终拍,后因中拍者爽约,数日后再次上拍,竟无竞者,欣然而得。

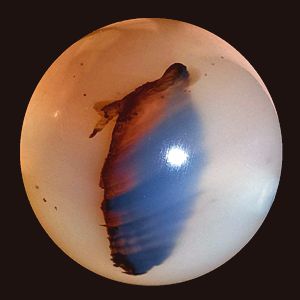

此玛瑙珠上呈现一枝一茧。此景,常见于林间。不由得想起陆游,其《剑南诗稿·书叹》云:“人生如春蚕,作茧自缠裹。一朝眉羽成,钻破亦在我。”

作茧自缚比喻人生,乍听不可思议,细细想来却也不无道理。

人对外部信息的汲取,随着年龄的增长会形成自我的认知,基于自身已故有的认知,渐而对外部信息便有了区别的对待。己之对错、好恶默化于外部信息,于是乎,便有了区别对待,选择性汲取,合于己之认知的信息更易于被接纳,从而形成了自我对外界的主观判断、取舍,久而久之,便形成了自我的认知茧房。应知我与非我即外部这一概念,亦是基于对信息积累的基础之上而产生的意识。天地间本无我,所谓的我,亦不过是天道运行下的一粒微尘,然,既在天道之中,故,所思所行亦当和于道。应知,我之外的一切,之所以存在于当下,亦可谓道之使然,蝶之所以为蝶,是因为其破了自我编织的茧房。人若要回归本我,亦当破“我”这一自我编织的认知茧房。

大数据时代使得信息的获取更为简便,然而日臻成熟的推送技术,亦使人在不知不觉中沉迷于自我的肯定,从而日益加固了自我认知的茧房。所谓的目光短浅,即其眼界被局限于自我编织的认知茧房。如谢尔宾斯基之三角形,当今利用大数据统计,便可以轻而易举地得到其结果。在这里,三角形即是每个人认知的边界,而取点法则是每个人习性。当一个人的认知有了局限,由其习性便可推知其结果。由此可见,在每个人们有限的认知范围内,取点法显得尤为重要。故,不能仅限于“我”这一概念,当能借鉴非我之认知及方法,破除故我之认知的茧房,将会发现又一个不一样的天地。借鉴,不是复制。是每个人为达到各自目标而采取的自我修正而已。

天道无亲,常与善人。善有善于、把握之意。善人于即善于把握天时顺应天道之人。

只有融于天道,方知“我“亦道矣。

发表回复